Histoire du siège de La Rochelle et l'implication de Richelieu

Le

siège

de

La

Rochelle

constitue

l'un

des

événements

militaires

et

politiques

majeurs

du

règne

de

Louis

XIII

et

illustre

parfaitement

la

montée

en

puissance

de l'absolutisme monarchique en France.

Durant 14 mois, entre 1627 et 1628, cette cité portuaire protestante a résisté aux forces royales dirigées par le Cardinal de Richelieu.

Contexte historique et situation de La Rochelle avant le siège

Au

début

du

XVIIe

siècle,

La

Rochelle

s'impose

comme

une

puissance

singulière

dans

le

paysage

français.

Avec

ses

28

000

habitants,

dont

18

000

protestants,

elle

représente

bien

plus

qu'une

simple

ville

portuaire prospère.

La

cité

constitue

le

dernier

grand

bastion

huguenot

(protestant)

dans

un

royaume

majoritairement

catholique,

jouissant

d'une

autonomie

politique

et

militaire

considérable

qui

en

fait

une

véritable

"république dans le royaume".

Cette

position

privilégiée

trouve

son

origine

dans

l'Édit

de

Nantes,

promulgué

en

1598

par

Henri

IV pour mettre fin aux guerres de religion.

Ce

texte

fondamental

garantissait

aux

protestants

des

droits

spécifiques,

notamment

celui

de

conserver leurs places fortes et leurs fortifications.

La

Rochelle

bénéficiait

ainsi

d'un

statut

particulier

avec

ses

remparts

imposants,

son

port

fortifié

et

sa milice autonome, échappant largement à l'autorité directe du pouvoir royal.

La

ville

s'est

progressivement

transformée

en

une

entité

politique

aspirant

à

davantage

d'indépendance.

En

1621,

les

Rochelais

tentent

même

de

constituer

une

"Nouvelle

République"

inspirée

du

modèle

des

Provinces-Unies

(actuels

Pays-Bas),

qui

avaient

réussi à s'émanciper de la tutelle espagnole.

Cette volonté d'autonomie croissante inquiète profondément le pouvoir royal qui y voit une menace directe pour l'unité du royaume.

L'influence

et

la

puissance

de

La

Rochelle

reposaient

également

sur

ses

relations

maritimes

privilégiées

avec

des

puissances

protestantes

étrangères,

particulièrement l'Angleterre et les Provinces-Unies.

Ces

alliances

stratégiques

garantissaient

à

la

cité

un

soutien

diplomatique,

commercial

et

militaire

qui

renforçait

considérablement

sa

position

face

au

pouvoir

royal français.

Son port, l'un des plus actifs du royaume, était le point de convergence d'un vaste réseau commercial international qui faisait la prospérité de la ville.

Cette situation exceptionnelle transformait La Rochelle en un symbole pour tous les protestants français.

Un refuge, une forteresse, et un espoir d'existence libre au sein d'un royaume de plus en plus centralisé et catholique.

Cette

configuration

allait

inévitablement

provoquer

une

confrontation

avec

le

pouvoir

royal,

déterminé

à

affirmer

son

autorité

sur

l'ensemble

du

territoire

français.

Causes du siège de La Rochelle

Le

siège

de

La

Rochelle

trouve

ses

racines

dans

une

conjonction

de

facteurs

politiques,

religieux et géostratégiques qui ont progressivement conduit à cette confrontation majeure.

Au

cœur

de

cette

crise

se

dessine

la

montée

en

puissance

d'un

État

monarchique

centralisateur,

incarné

par

Louis

XIII

et

son

principal

ministre,

le

Cardinal

de

Richelieu,

nommé en 1624.

La rupture de plusieurs traités de paix a également exacerbé les tensions.

Le

traité

de

Montpellier

de

1622,

qui

devait

garantir

une

coexistence

pacifique,

n'a

jamais

été pleinement respecté par les deux parties.

Les

protestants

ont

maintenu

leurs

fortifications

tandis

que

le

pouvoir

royal

a

continué

de

limiter lentement leurs privilèges.

L'intervention anglaise constitue l'élément déclencheur direct du siège.

En

juin

1627,

une

flotte

anglaise

commandée

par

le

duc

de

Buckingham

débarque

sur

l'île

de

Ré,

à

proximité

immédiate

de

La

Rochelle,

dans

l'intention

de

soutenir les protestants français.

Cette intrusion étrangère sur le sol français pousse Richelieu à réagir avec fermeté.

Il y voit l'opportunité de régler définitivement la "question rochelaise" tout en affirmant la souveraineté française face aux ingérences étrangères.

"Il faut couper la tête du dragon plutôt que de s'attarder à combattre chacun de ses membres."

Cardinal de Richelieu, faisant référence à La Rochelle comme la tête du protestantisme français qu'il fallait soumettre pour assurer l'unité du royaume.

Cette

célèbre

expression

de

Richelieu

illustre

parfaitement

sa

vision

stratégique

:

La

Rochelle

représentait

le

cœur

de

la

résistance

protestante,

et

sa

soumission entraînerait nécessairement celle des autres communautés huguenotes dispersées dans le royaume.

Le

siège

qui

s'annonce

n'est

donc

pas

seulement

une

opération

militaire,

mais

un

acte

politique

fondateur

du

nouvel

ordre

monarchique

que

Richelieu

entend

instaurer en France.

Rôle et stratégie de Richelieu dans le siège

Le

Cardinal

de

Richelieu

se

révèle

être

l'architecte

principal

et

le

commandant

de

facto

du

siège

de La Rochelle, démontrant des talents militaires insoupçonnés pour un homme d'Église.

Dès

septembre

1627,

comprenant

l'importance

cruciale

de

cette

opération

pour

la

consolidation

du

pouvoir

royal,

il

prend

personnellement

la

direction

des

opérations

sur

le

terrain,

un

fait

remarquable pour un ministre de son rang.

L'originalité et la force de la stratégie de Richelieu résident dans sa conception globale du siège.

Plutôt

que

de

lancer

des

assauts

frontaux

coûteux

en

vies

humaines

contre

les

puissantes

fortifications

rochelaises,

il

opte

pour

une

stratégie

d'étouffement

progressif

de

la

ville,

combinant

un blocus terrestre et maritime d'une ampleur sans précédent.

Sur

terre,

Richelieu

fait

construire

une

impressionnante

ligne

de

retranchements

de

12

km

entourant complètement la ville.

Cette

circonvallation

comprend

treize

forts

reliés

par

des

tranchées

et

des

redoutes,

empêchant

toute entrée ou sortie par voie terrestre.

Près

de

25

000

hommes

sont

mobilisés

pour

maintenir

ce

dispositif,

une

force

considérable

pour

l'époque.

Mais

c'est

sur

mer

que

le

génie

stratégique

de

Richelieu

s'exprime

pleinement

avec

la

conception

et

la

réalisation

d'un

ouvrage

exceptionnel

:

une

digue

maritime de 1 500 mètres barrant la rade de La Rochelle.

Cette

construction

titanesque,

considérée

comme

impossible

par

de

nombreux

experts

militaires

de

l'époque,

témoigne

de

l'audace

et

de

la

détermination

du

Cardinal.

Structure de la digue maritime

L'ouvrage était composé de 59 navires délibérément coulés et remblayés pour former une base solide.

Sur cette fondation furent installés des pilotis et des poutres en bois, puis des pierres et des matériaux de remblai.

La

digue

présentait

une

ouverture

centrale

étroite,

surveillée

en

permanence

par

l'artillerie

royale,

rendant

impossible

le

passage

des

navires

de

ravitaillement.

Dispositif anti-navires

En

complément

de

la

digue,

Richelieu

fit

installer

un

système

élaboré

de

pieux

enfoncés

dans

les

fonds

marins,

de

chaînes

tendues

entre

des

flotteurs

et

des

batteries d'artillerie positionnées stratégiquement.

Ces dispositifs rendaient extrêmement périlleux toute tentative d'approche maritime de La Rochelle.

Coordination face aux interventions anglaises

Face

aux

trois

tentatives

de

la

flotte

anglaise

pour

secourir

La

Rochelle

(octobre

1627,

mai

et

septembre

1628),

Richelieu

démontra

ses

talents

de

stratège

en anticipant les mouvements ennemis et en renforçant systématiquement les points vulnérables de son dispositif.

Chaque tentative anglaise se solda par un échec cuisant.

L'implication personnelle de Richelieu dans le siège fut totale.

Contrairement

aux

habitudes

de

l'époque

où

les

ministres

restaient

à

distance

des

opérations

militaires,

il

établit

son

quartier

général

à

proximité

immédiate

des lignes de siège, visitant quotidiennement les chantiers, inspectant les travaux de la digue et motivant les troupes par sa présence.

Cette

proximité

lui

permit

également

de

résoudre

rapidement

les

problèmes

logistiques

considérables

posés

par

l'entretien

d'une

armée

de

siège

pendant

plus d'un an.

Au-delà des aspects purement militaires, Richelieu déploya également des efforts diplomatiques pour isoler La Rochelle sur la scène internationale.

Il

parvint

notamment

à

neutraliser

temporairement

l'Espagne,

pourtant

rivale

traditionnelle

de

la

France,

en

lui

faisant

comprendre

que

l'élimination

du

foyer

protestant de La Rochelle servait aussi les intérêts catholiques espagnols.

"Ce n'est pas aux canons du roi de faire brèche aux murailles de la ville, mais à la faim de faire brèche dans les cœurs et les esprits des habitants".

Cardinal de Richelieu, expliquant sa stratégie d'asphyxie progressive de La Rochelle.

Déroulement et conséquences du siège

Le

siège

de

La

Rochelle

s'étend

sur

une

période

exceptionnellement

longue

de

14

mois,

de

septembre

1627

à

octobre

1628,

éprouvant

tant

les

assiégeants

que les assiégés.

Après l'établissement du blocus terrestre et maritime complet au printemps 1628, la situation des Rochelais devient rapidement critique.

Les réserves alimentaires s'épuisent progressivement, conduisant à une famine d'une ampleur terrible.

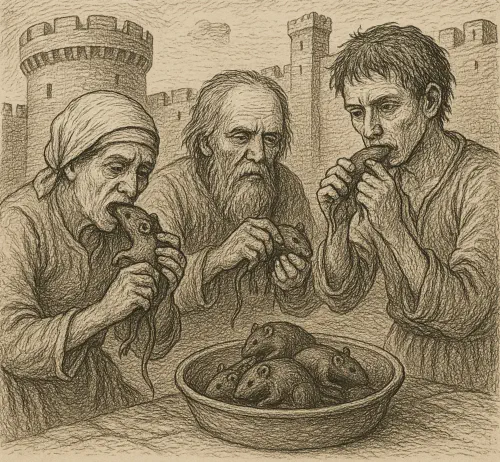

Les chroniques de l'époque décrivent avec effroi les souffrances endurées par la population :

"Les habitants en étaient réduits à manger des rats, du cuir bouilli et même, dit-on, les cadavres des morts".

Le

maire

de

La

Rochelle,

Jean

Guiton,

personnage

emblématique

de

la

résistance

rochelaise,

avait

pourtant

juré

de

tenir

jusqu'au

bout,

allant

jusqu'à

poser

un

poignard

sur

la

table

du

conseil

municipal en déclarant qu'il s'en servirait contre quiconque parlerait de reddition.

Aux

ravages

de

la

famine

s'ajoutent

bientôt

ceux

des

épidémies

qui

se

propagent

rapidement

dans une ville surpeuplée et affaiblie.

Le

typhus

et

la

dysenterie

déciment

la

population.

Les

tentatives

de

secours

britanniques

se

soldent par des échecs répétés face à l'infranchissable digue de Richelieu.

La

dernière

expédition

de

secours,

en

septembre

1628,

renonce

même

à

combattre

après

avoir

constaté l'impossibilité de forcer le blocus.

La

ville

finit

par

capituler

le

28

octobre

1628,

après

avoir

perdu

près

de

19

000

habitants

sur

une

population initiale de 28 000 âmes.

Louis

XIII

fait

son

entrée

triomphale

dans

la

cité

le

1er

novembre,

symbolisant

la

victoire

absolue

du pouvoir royal sur la résistance protestante.

Les

termes

de

la

capitulation

reflètent

la

politique

paradoxale

de

Richelieu

:

fermeté

politique,

mais relative tolérance religieuse.

Si

la

liberté

de

culte

est

maintenue

pour

les

protestants

rochelais,

conformément

à

l'Édit

de

Nantes,

leurs

privilèges

politiques

et

militaires

sont

en

revanche

définitivement supprimés.

Les fortifications de la ville sont démantelées, son autonomie municipale abolie et une administration royale s'installe durablement.

Les conséquences du siège s'étendent bien au-delà des murs de La Rochelle.

Pour la communauté protestante française dans son ensemble, la chute de son principal bastion marque le début d'un long déclin.

De

nombreux

protestants

choisissent

l'exil

vers

des

terres

plus

accueillantes

comme

les

Pays-Bas,

l'Angleterre

ou

les

colonies

américaines,

initiant

une

diaspora qui s'amplifiera considérablement après la révocation de l'Édit de Nantes en 1685.

Pour Richelieu et la monarchie française, la victoire de La Rochelle constitue une étape cruciale dans la construction de l'État absolu.

Le

Cardinal

poursuit

sa

politique

de

centralisation

en

s'attaquant

ensuite

aux

grands

seigneurs

féodaux

et

aux

factions

aristocratiques

qui

contestent

encore

l'autorité royale.

Le prestige acquis lors du siège renforce considérablement sa position auprès de Louis XIII et lui permet de mettre en œuvre ses ambitieuses réformes.

Paradoxalement, c'est aussi à la suite de ce siège victorieux que Richelieu entreprend la création d'une véritable marine royale française.

Ayant

constaté

les

faiblesses

maritimes

du

royaume

face

aux

interventions

anglaises,

il

décide

de

doter

la

France

d'une

flotte

puissante

capable

de

défendre

ses côtes et ses intérêts commerciaux.

L'arsenal

de

Brouage,

proche

de

La

Rochelle,

devient

l'un

des

principaux

chantiers

navals

du

royaume,

préfigurant

le

développement

maritime

qui

caractérisera plus tard le règne de Louis XIV.

Conclusion : importance historique du siège de La Rochelle

Le

siège

de

La

Rochelle

constitue

un

tournant

majeur

dans

l'histoire

de

France,

marquant

symboliquement

et

concrètement

la

fin

d'une

époque

et

l'avènement

d'une

nouvelle

conception

de

l'État.

Cet

événement

cristallise

plusieurs

transitions

fondamentales

qui

façonneront

durablement

le

royaume

et, au-delà, l'Europe moderne.

Premièrement,

le

siège

marque

la

fin

effective

des

guerres

de

religion

qui

avaient

déchiré

la

France

pendant près d'un siècle.

Si

l'Édit

de

Nantes

avait

posé

un

cadre

juridique

pour

la

coexistence

religieuse,

c'est

la

défaite

militaire

du

parti

protestant

à

La

Rochelle

qui

scelle

définitivement

l'impossibilité

d'une

résistance

armée

des

huguenots.

La

pacification

religieuse

s'opère

désormais

selon

les

termes

dictés

par

le

pouvoir

royal,

qui

tolère

le

culte protestant, mais supprime toute dimension politique et militaire du fait religieux.

Deuxièmement,

la

victoire

de

Richelieu

à

La

Rochelle

illustre

parfaitement

sa

conception

de

la

raison

d'État,

qui

subordonne

toutes

les

considérations

particulières,

y

compris

religieuses,

à

l'intérêt

supérieur

du royaume et à l'autorité du souverain.

En tant que cardinal de l'Église catholique, Richelieu aurait pu privilégier une politique d'éradication du protestantisme.

Il choisit au contraire une approche pragmatique qui préserve la liberté de conscience tout en éliminant les structures politiques parallèles.

Cette conception novatrice de la politique, détachée des considérations purement confessionnelles, préfigure la modernité étatique européenne.

Troisièmement, la chute de La Rochelle bouleverse l'équilibre des forces sur l'échiquier européen.

La

défaite

des

protestants

français

affaiblit

considérablement

l'influence

anglaise

sur

le

continent

et

permet

à

Richelieu

de

réorienter

sa

politique

étrangère

vers la lutte contre l'hégémonie des Habsbourg.

Paradoxalement,

cette

victoire

sur

un

bastion

protestant

sera

suivie

par

l'entrée

de

la

France

catholique

dans

la

guerre

de

Trente

Ans...

aux

côtés

des

puissances

protestantes

contre

l'Espagne catholique.

Ce

retournement

spectaculaire

illustre

l'émergence

d'une

diplomatie

guidée

par

les

intérêts

nationaux plutôt que par les solidarités confessionnelles.

Quatrièmement,

le

siège

de

La

Rochelle

marque

une

étape

significative

dans

l'évolution

des

techniques militaires.

La

digue

maritime

conçue

par

Richelieu

représente

une

prouesse

d'ingénierie

sans

précédent

qui

impressionne toute l'Europe.

Le

blocus

combiné

"terre-mer"

mis

en

place

autour

de

la

ville

témoigne

d'une

nouvelle

approche

de la guerre de siège, privilégiant l'asphyxie progressive à l'assaut frontal.

Ces innovations influenceront durablement l'art militaire européen.

Enfin, pour Richelieu personnellement, le succès du siège de La Rochelle représente l'acte fondateur de son ministère.

Cette victoire éclatante lui confère un prestige immense et consolide durablement sa position auprès de Louis XIII.

Elle

lui

permet

d'engager

ensuite

les

réformes

profondes

qui

transformeront

les

structures

du

royaume

:

renforcement

de

l'administration

monarchique

avec

l'institution des intendants, création des premières académies royales, réorganisation fiscale et militaire.

L'État

moderne

français,

centralisé

et

bureaucratique,

trouve

ainsi

ses

racines

dans

cette

victoire

militaire

qui,

bien

au-delà

de

sa

dimension

confessionnelle,

a ouvert la voie à un nouveau modèle politique qui influencera toute l'Europe.

Ce siège qui a débuté le 10 septembre 1627 jusqu’au 28 octobre 1628, entraînera la mort de 19 000 Rochelais.

En mémoire de cet évènement, l'entrée du port de La Rochelle est matérialisée par la bouée Richelieu.